Semiose

Pieter Jennes , Belgique

"Le Bouquet manquant"

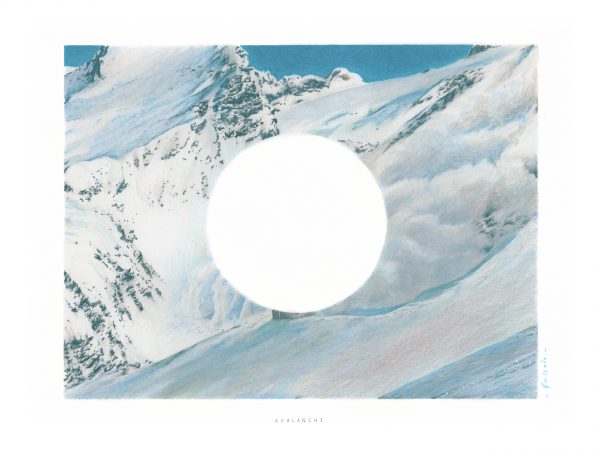

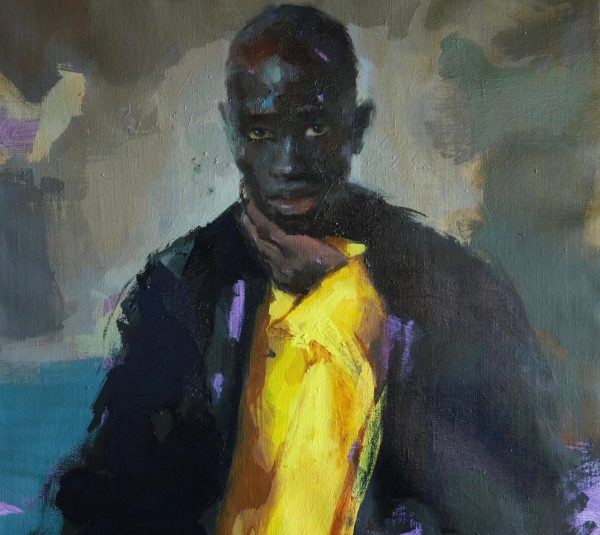

Pieter Jennes, Il me tarde, 2025, Huile et collage sur toile / Oil and collage on canvas 190 × 170 cm / 74 13/16 × 66 15/16 inches 192 × 172 × 4 cm / 75 9/16 × 67 11/16 × 1 9/16 inches (encadré / framed), Photo Aurélien Mole. Courtesy Semiose, Paris.

Semiose est heureuse de présenter la première exposition en France de l’artiste flamand Pieter Jennes. Ses peintures à l’huile et collages composites se distinguent par leurs palettes vives, leurs détails fouillés et leur qualité narrative singulière. Les thèmes classiques – personnages, animaux, nature – sont traités d’une manière aussi touchante qu’expressive, sondant toute la palette des émotions humaines.

Laetitia Chauvin : D’où vient le titre de l’exposition ?

Pieter Jennes : J’ai choisi « Le Bouquet Manquant » car c’est le titre de l’œuvre principale de l’exposition. Le tableau Le Bouquet Manquant montre un garçon, entouré de chiens, qui ramasse des fleurs et est distrait par la vue d’un papillon. Le titre évoque ces moments dans une relation où il y a des attentes non exprimées, que l’on satisfait ou non. Les œuvres de l’exposition traitent de l’amour au sens large, mais surtout des différentes étapes d’une relation amoureuse.

LC : Même dans le tableau « Il Me Tarde » ?

PJ : Ce tableau montre un garçon promenant son chien dans la forêt. À l’arrière-plan, comme dans le collage de la jeune fille enceinte (Le Bouquet Manquant A), plusieurs personnages se cachent derrière des arbres et de nombreux arbres portent des messages romantiques gravés sur leur tronc. La petite maison bleue n’est pas un nichoir, mais plutôt une petite chapelle dans un arbre. Autrefois, on plantait souvent un arbre à un carrefour et on lui donnait une signification particulière en y accrochant un modèle réduit de chapelle. Les arbres sont des objets de culte depuis des millénaires et, aux yeux des hommes préhistoriques, il n’y avait pas de meilleur symbole de la force vitale divine que l’arbre puissant. De nombreuses cultures racontent l’histoire de l’arbre de vie ou de l’arbre du monde qui relie le ciel, la terre et le monde souterrain. C’est souvent le chêne ou le tilleul qui portent cette signification particulière.

LC : Dans « Untitled », il est plutôt question d’amour physique…

PJ : En effet, le petit coq fait son possible pour donner du plaisir à la poule. Les expressions de l’amour physique comme les câlins, les baisers et les caresses sont importantes.

LC : En revanche, dans « Each Person », il y a un côté plus mélancolique.

PJ : Bien sûr, il y a un sentiment de nostalgie, de manque ou de souvenir de quelqu’un… Dans ce tableau, le garçon regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il est clairement ailleurs dans son esprit, mais à mon avis, il n’est pas triste, il arrive même à sourire un peu. Sur le mur à l’arrière-plan, il y a plusieurs dessins colorés de scènes romantiques. Si quelqu’un peut occuper nos pensées à ce point, notre amour doit être réel.

LC : Et qu’en est-il de « The Bird » ?

PJ : Autrefois, je peignais beaucoup d’oiseaux. J’ai grandi près d’une forêt et mon père est un observateur d’oiseaux. Comme le collage du peintre, l’oiseau est un témoin silencieux. Bien que l’expression ne soit plus utilisée couramment, « un oiseau » fait également référence à une femme séduisante.

LC : En fait, il y a des oiseaux dans presque toutes vos œuvres !

PJ : Ce n’est pas du tout délibéré. J’ai également souvent utilisé la chute de personnes ou d’animaux comme sujets de mes dessins et peintures. Cela vient de ma fascination pour l’artiste néerlandais Bas Jan Ader (1942-1975), qui a fréquemment exploré les effets de la gravité ou de la chute dans son œuvre, réduite mais puissante. Les oiseaux symbolisent peut-être l’opposé de ce phénomène par leur capacité à défier la gravité.

LC : Vos œuvres sont truffées de très petits détails, comme des fleurs, des trognons de pomme, des feuilles, des papillons, des libellules, etc. voire même des arbres minuscules dans le paysage. Vous jouez avec les différentes échelles pour construire une composition où les éléments naturels ont une place prépondérante.

PJ : J’ai grandi à la campagne, puis j’ai vécu en ville pendant un certain temps. Je suis maintenant retourné vivre à la campagne. Les œuvres que je réalise actuellement représentent la fin de l’été ou le début de l’automne, une période où la nature est très active. Les insectes savent qu’ils vivent leurs derniers instants et essaient de tirer le maximum de leur vie restante. Les animaux constituent des réserves ou se couvrent de graisse pour l’hiver. Les oiseaux commencent à migrer. En raison de la fermentation des fruits en décomposition, il n’est pas rare de trouver des animaux en état d’ébriété dans la forêt… Bref, la vie est en pleine effervescence !

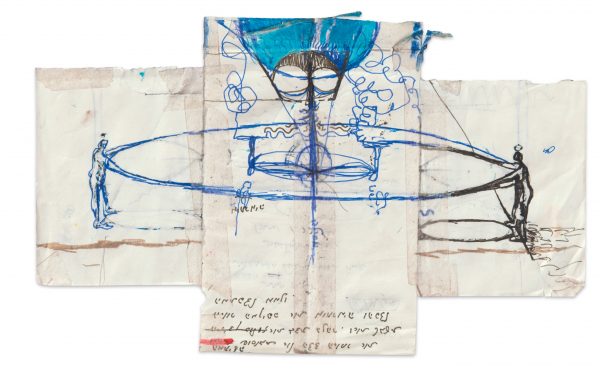

LC : L’exposition compte aussi deux collages qui semblent fonctionner comme un diptyque. L’un figure un peintre à son chevalet, devant une toile vierge, l’autre une femme dans les bois. Le peintre est-il un autoportrait ?

PJ : C’est plutôt une image archétypale, mais qui exprime tout ce que je suis. Le second collage montre une femme enceinte marchant dans la forêt avec plusieurs hommes se cachant derrière les arbres. Lorsque ma petite amie était enceinte, j’étais fasciné par les changements qui s’opéraient chez elle, son corps prenant la forme d’un ballon. C’était très amusant à dessiner et à peindre, en utilisant de gros objets circulaires comme modèles.

LC : Vos personnages sont intégrés de manière assez curieuse dans vos paysages, qui ressemblent à des décors, presque comme au théâtre.

PJ : J’ai une grande affection pour les miniatures médiévales enluminées qui, malgré leur réalisme, semblent souvent orchestrées comme des décors de scène ou de théâtre. La perspective, bien que présente, est un aspect mineur de l’image dans son ensemble. Lorsque j’étais étudiant en art, j’ai eu accès à diverses bibliothèques patrimoniales où j’ai pu parcourir des livres médiévaux et examiner les miniatures de près, sans verre protecteur. Dans mon cas particulier, j’ai besoin de la réalité pour pouvoir créer une peinture, mais la peinture n’a pas besoin de refléter cette réalité.

LC : Il peut vous arriver d’agrafer les pièces dans vos collages, une technique plutôt inhabituelle…

PJ : Lorsque j’ai commencé à faire des collages, j’utilisais simplement de la colle, mais j’avais peur que certaines pièces se détachent au bout d’un certain temps, alors j’ai décidé de les agrafer très solidement. Avec le temps, j’ai commencé à adopter les agrafes parce qu’elles donnaient plus de punch aux collages et que j’aimais leur agressivité qui formait un beau contraste avec les sujets souvent doux.

LC : L’une des caractéristiques de vos œuvres est leur finition particulièrement mate.

PJ : L’effet mat de mes peintures est obtenu par ombrage avec des feutres et crayons de couleur franche et résistants à la lumière. J’aime le fait que mes œuvres absorbent la lumière, ce qui est une expérience complètement différente de notre interaction quotidienne avec les écrans rétroéclairés.

Exposition personnelle de Pieter Jennes

Du 17 mai au 21 juin 2025

La galerie

Fondée en 2007 dans le XXe arrondissement de Paris avant de rejoindre le Marais en 2011, Semiose s'est imposée d'emblée dans le paysage artistique comme une galerie à la programmation ancrée dans les marges. Nourrie de cultures underground, elle défend des formes et des idées nées dans les franges politiques, sociales ou géographiques.

La pratique citationnelle constitue un repère commun aux artistes représentés par la galerie et soulève des questions complexes liées à la fabrication des images et à leur diffusion, le rôle et le sens des archives, la culture visuelle au sens large. Semiose promeut une esthétique fondée sur les questions du goût et, par suite, des hiérarchies culturelles. Les techniques de collage, d'appropriation et de détournement sont partagées par la plupart des artistes, d’où un intérêt convergeant pour la représentation, la référence au réel et au quotidien.

Les jeunes artistes côtoient des figures historiques ou de stature internationale. Au fil du temps et d’un patient maillage professionnel, institutions et collections publiques ont soudé des liens indéfectibles avec les artistes promus par la galerie. Semiose s’engage également au-delà de la simple représentation des artistes : elle joue pleinement son rôle dans l’éco-système de l’art avec une approche scientifique et curatoriale. Elle assure la production d’œuvres et veille à un rigoureux travail documentaire et d’archives autour des artistes représentés.

Semiose redouble également ses activités à travers une maison d'éditions, Semiose éditions. Disponibles internationalement, plus d’une centaine de titres ont paru à ce jour, parmi lesquels des monographies, des livres d’artistes, des écrits et essais, un magazine et une collection d’albums de coloriage d’artistes.

Les artistes de la galerie

Salvatore Arancio, Amélie Bertrand, Olaf Breuning, William S. Burroughs, Hugo Capron, Anthony Cudahy, Oli Epp, Steve Gianakos, Sébastien Gouju, Otis Jones, Aneta Kajzer, Laurent Le Deunff, Anne Neukamp, Justin Liam O’Brien, Françoise Pétrovitch, Abraham Poincheval, Présence Panchounette, Laurent Proux, Stefan Rinck, Ernest T., Moffat Takadiwa, Julien Tiberi, Gert & Uwe Tobias, Philemona Williamson, Xie Lei