Galerie Allen

Scott Covert , Etats-Unis

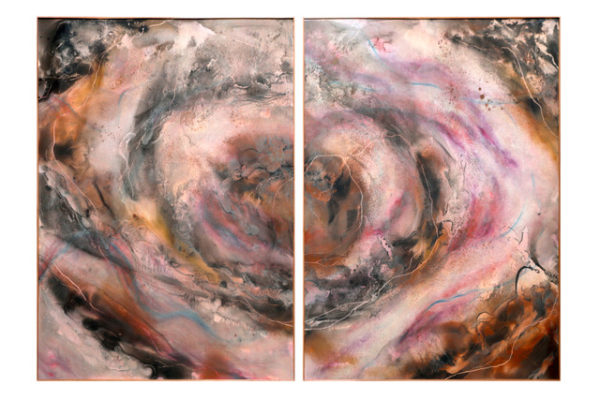

"The Dead Supreme"

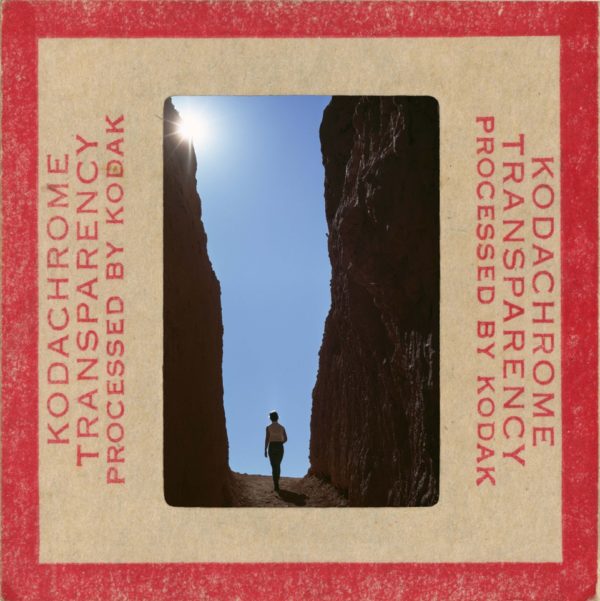

Scott Covert in Calvary Cemetery Queens New York. Photo: Christian Patterson

Scott Covert (né en 1954 à Edison, New Jersey, États-Unis. Vit et travaille à New York, NY) a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’artiste et acteur dans le Downtown New York dans les années 1970 et 1980. En réponse à la crise du SIDA, lorsque de nombreux membres de la communauté de Covert sont décédés de la maladie, il a commencé ce qui deviendra les _Monument Paintings_, qui parlent essentiellement de la disparition et de l’effort pour une mémoire transférable.

Pendant près de quatre décennies, Scott Covert a parcouru le monde en travaillant sur des pierres tombales sur toile. Selon Rene Ricard, il est essentiel de pouvoir créer à même les lieux, pour ce faire, l’artiste crée essentiellement une presse d’impression à chaque endroit.

À parts égales hommage sincère, collection d’effets éphémères de célébrités, art de la performance subversif et journal de voyage, les œuvres de Covert mesurent surtout la distance et la durée. Ses peintures et dessins enregistrent des voyages de résistance performative à travers les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Europe et la Russie. Covert explique : “Chaque marque représente une vie”.

Il y a une qualité warholienne dans la production répétitive et sérielle de l’artiste, qui est attirée par la célébrité – et l’infamie. Cependant, plutôt que la reproduction éloignée des icônes culturelles de la Pop Art, les transcriptions de pierres tombales de Covert témoignent de la main de l’artiste et de l’immédiateté de son marquage.

En accumulant de nouveaux noms, en créant des associations impossibles et en formulant des significations lors de ses voyages, les memento mori de Covert encapsulent des vies – à la fois celles de ses sujets célèbres et les pèlerinages de l’artiste pour les trouver.

Exposition personnelle de Scott Covert

Du 4 mai au 15 juin 2024

La galerie

La Galerie Allen est un modèle unique capitalisant sur les expériences variées d'un commissaire indépendant, Joseph Allen Shea, et d'un artiste, Mel O'Callaghan, pour créer une plateforme où le commercial est la structure d'une écologie entière visant à soutenir la présentation, la promotion et la production éthique de l'art contemporain. Avec un accent sur le format d'exposition et sa variation progressive, la Galerie Allen proposera des expositions concernant le contexte, hors-site, l'enquête curatoriale académique et la réinvention. Comprendre les besoins et les difficultés auxquels sont confrontés les artistes et les espaces artistiques, la Galerie Allen propose une solution pour notre époque.

Les artistes de la galerie

Boris Achour, Laëtitia Badaut Haussmann, Maurice Blaussyld, Jacqueline de Jong, Tarek Lakhrissi, Linus Bill + Adrien Horni, Mia Marfurt, Angelica Mesiti, Mel O'Callaghan, Colin Snapp, Daniel Turner, Natsuko Uchino, Emmanuel Van der Meulen, Trevor Yeung

Galerie sélectionnée par Gaëlle Choisne et Clothilde Morette