Chris Cyrille Isaac

Crédits : Damien Jelaine

Chris Cyrille-Isaac est poète, critique d’art, commissaire d’exposition et doctorant en philosophie au département de français de New York University. Il enseigne la théorie à l’École supérieure d’art de Clermont Métropole et collabore avec diverses revues et magazines, dont Le Quotidien de l'Art. Il a également été chroniqueur pour le podcast L'Esprit critique de Mediapart. Co-auteur du livre - Mais le monde est une mangrovité (Rotolux Press, 2023), il a aussi curaté l’exposition éponyme à Fiminco en 2021. Il dirige le projet transdisciplinaire Mangrovité et préside la plateforme curatoriale Mangrovity Art Fund. Sa recherche explore les philosophies caribéennes, l’internationalisme noir et la littérature anticolonialiste. Après avoir été commissaire pour la Biennale Intercontinentale de Guadeloupe en 2021, il a curaté l’année suivante une réactivation du Second Congrès des Écrivains et Artistes Noirs à la Villa Romana (Florence). Il est membre du comité scientifique du Édouard Glissant Art Fund et des Routes des personnes mises en esclavage de l’UNESCO. Ancien résident de la Villa Médicis dans le cadre d’un programme des Ateliers Médicis, il a également été chargé de recherche au Centre Pompidou entre 2019 et 2020. Il est aussi lauréat du prix Dauphine 2017, du Prix AICA 2020, de la bourse ADIAF Émergence 2022 et de la bourse curatoriale du Cnap 2022.

Plus vous vous rendez au centre, plus vous diffractez.

Je me répète cette phrase, surtout quand je pars visiter des galeries pour moi-même être visité.

Faire le « tour » des galeries, c’est tracer un itinéraire qui peut vous faire tourbillonner. Vous auriez tort de vous focaliser uniquement sur le centre, pensant y trouver le monde résumé. Au contraire, partez du dehors pour ne jamais vous fixer au centre.

Prenez. Pour cette édition de Paris Gallery Weekend, je commence par la Galerie Sator à Romainville (avant qu’elle ne déménage). Vous irez au plus éloigné avec cette galerie, au plus distant, et pourtant, si proche. Soucieuse du monde, engagée dans ses choix, elle déconstruit les grands récits pour ouvrir aux voix singulières. L’exposition collective parle de l’effacement de la figure humaine. Ouvrez l’œil : Kelly Sinnapah Mary, dont les références si mêlées défient toute origine, ou Gabriel Léger dont l’oeuvre est, en partie, une poétique de la mémoire.

Vient ensuite la galerie Marcelle Alix, où la commissaire Ana Mendoza Aldana propose une Carte blanche autour de l’écrivain Tennessee Williams, réinterprété par plusieurs artistes, dont Omar Castillo Alfaro, que vous avez pu voir lors de la 67e édition du Salon de Montrouge, et Liz Magor, artiste canadienne. Vous stoppez, pour un temps, dans cette exposition. Et vous croyez y retrouver le cannibalisme esthétique du poète brésilien Oswald de Andrade. Ici aussi, il s’agit de déplacer les frontières, de les brouiller même, d’enchevêtrer.

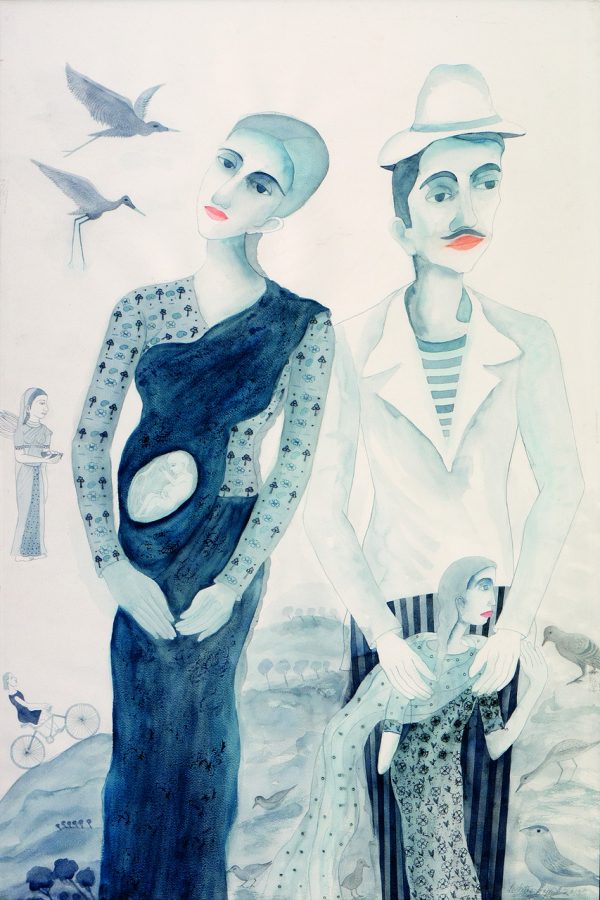

Vous reprenez l’itinérance, et remontez vers le centre (vous remarquerez : vous remontez, et non descendez) pour une autre Carte blanche à la galerie Anne Barrault, confiée à la commissaire d’exposition et éditrice Skye Arundhati Thomas, qui expose la peintre indienne Lalitha Lajmi. Vous vous perdez, sans vous perdre tout à fait, dans ses aquarelles : rêves traversés par le politique.

Vous continuez. Vous remontez encore, jusqu’à la galerie Lelong, pour découvrir Alison Saar, fille de Betye Saar et Richard Saar. Vous remontez l’histoire d’une peinture afro-américaine, des États-Unis à Haïti, cette Haïti diasporique qui a diffracté partout.

Et puis, alors que vous êtes au « centre », vous descendez au nord, à Saint-Ouen, pour visiter la galerie Ricardo Fernandes. Une Carte blanche à Kássia Borges Mytara, artiste, commissaire et militante brésilienne, karajà, vue à la Biennale de Venise 2024. Vous pensez alors au poète indigène Antônio Bispo dos Santos, à ses écrits sur les quilombos(communautés issues du marronnage). Vous lisez sur le jibóia, bois sacré, symbole de protection, et les cosmopoétiques indigènes. Cette exposition s’inscrit dans l’Année du Brésil en France. Et vous vous dites, encore : plus je vais au centre, plus je diffracte, car le centre n’est qu’un tourbillon qui diversifie. Le centre lui-même n’a que peu de valeur sans ces différences qui cherchent à le cannibaliser en retour pour diffracter ailleurs.

Peut-on revenir de ces itinérances avec une éthique renouvelée de l’Autre ? Sans cela, à quoi bon — oui, à quoi bon — ouvrir nos imaginaires ?

- Chris Cyrille

Ses recommandations

-

galerie Sator

Renaud Auguste-Dormeuil, Djabril Boukhenaïssi, Raphaël Denis, Alessandro Di Lorenzo, Gabriel Leger, Éric Manigaud, Bruno Pélassy, Kelly Sinnapah Mary, Thiên Ngoc Ngo Rioufol

--

"De l'effacement de la figure humaine"

- Art contemporain

- Peinture

-

Marcelle Alix

Ella C Bernard, Cécile Bouffard, Omar Castillo Alfaro, Caroline Rose Curdy, Pierre Dumaire, Laura Huertas Millán, Liz Magor, Rafael Moreno, Nicole, Hatice Pinarbaşi et Jean-Charles de Quillacq

--

"El fantasma de Tennessee"

- Art contemporain

- Art-activisme / engagé

- Artistes femmes

- LGBTQ+

- Scène latine

-

Galerie Anne Barrault

Lalitha Lajmi , Inde

- Art contemporain

- Artistes femmes

- Carte blanche

- Peinture

- Première exposition

- Scène asiatique

-

Galerie Lelong

Alison Saar , États-Unis

"Sweet Life"

- Art contemporain

- Artistes femmes

- Peinture

- Première exposition

- Sculpture

-

Ricardo Fernandes

Kássia Borges Mytara , Brésil

"'Femme Jibóia"

- Art contemporain

- Artistes femmes

- Carte blanche

- Ecologie / Environnement

- Installation / performance

- Scène latine

- Sculpture